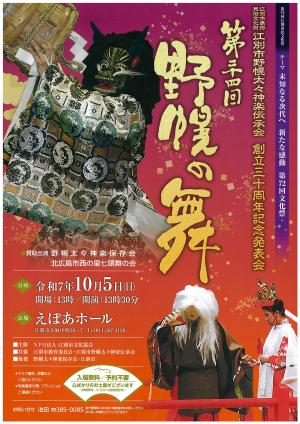

【10月5日開催】「第24回 野幌の舞」(江別市野幌太々神楽伝承会発表会)

明治期の開拓時代から伝わる江別市の郷土芸能「野幌太々神楽(のっぽろだいだいかぐら)」の発表会を開催します。

〇開催日時

10月5日(日曜日) 13時30分(開場は13時)

〇会場

えぽあホール(大麻市民文化ホール) 大麻中町26番地7

〇演目(予定)

| 舞の名称 | 内容 |

|---|---|

| 奉幣(ほうへい) | ご神体ともいえる幣帛(へいはく)を神様に奉る舞。 |

| 稚児舞(ちごまい) |

子どもの舞の最初に奉納されることから、「先稚児(さきちご)」とも呼ばれる優雅な舞。 |

| 泰平楽(たいへいらく) | 天下泰平を表す舞。ひょっとこが盆を持って舞うことから、「盆舞(ぼんまい)」とも呼ばれる。 |

|

五行玉(ごぎょうだま) 天川(あまがわ) |

「五行玉」は中国の自然哲学である五行説に基づくもので、青(東)・白(西)・赤(南)・黒(北)・黄(中央)の玉と三宝を採物に使う舞。 「天川」は、「五行玉」の後に奉納する七夕伝説が由来の優雅な舞。 |

|

地久楽(ちきゅうらく) ※野幌太々神楽保存会 |

宇宙天地の太平を神に感謝する舞 |

|

稲田宮(いなだみや) |

出雲国に住まわれた足名椎(あしなづち)・手名椎(てなづち)夫婦の娘稲田姫(いなだひめ)が八俣の大蛇(やまたのおろち)のいけにえにされるとき、素戔尊(すさのおのみこと)が大蛇を退治したことを表現した舞。 |

〇賛助出演

野幌太々神楽保存会

北広島市西の里七頭舞

〇野幌太々神楽の歴史

明治時代に東西野幌地区を開拓した北越殖民社(ほくえつしょくみんしゃ)の人々の故郷である、新潟県中越地方の神楽を受け継いだものです。

新潟県大面(おおも)村(現在の三条市)出身の五十嵐金作を師範として、明治31(1898)年8月に野幌神社の秋祭りに奉納したのが「野幌太々神楽」の始まりです。

この神楽は、北越殖民社社長関矢孫左衛門が郷土芸能として奨励、伝承に努めました。

戦中・戦後の一時期消滅の危機に見舞われましたが、この地区の青年有志により昭和32(1957)年「野幌太々神楽保存会」が結成され、今日まで20舞が保存・伝承されています。

昭和48(1973)年3月31日に、江別市指定無形民俗文化財に指定されました。

また、平成7(1995)年には市民有志によって「江別市野幌太々神楽伝承会」が結成され、保存会の協力の下神楽の保存伝承活動に取り組んでいます。

野幌太々神楽は、春秋の野幌神社のお祭りに奉納されるほか、今日では市民文化祭などの行事においても披露されています。

〇お問い合わせ

江別市野幌太々神楽伝承会

事務局 池田さん

Tel 011-385-0085