スマホ等の使用に関する保護者アンケートの結果について

スマホ等の使用に関する保護者アンケート調査結果について

令和6年9月、各家庭における児童生徒のスマホなどの使用状況及び保護者の意識等を把握し、インターネット・SNSに起因するトラブル等の防止に向けた対策の検討材料にすることを目的に、以下のとおりアンケート調査を実施しました。

調査対象

小学1年生から中学3年生までの保護者

※子どもが複数人いる場合は、1番大きい学年の子どもについての回答を依頼

調査期間

令和6年9月19日(木)から10月10日(木)まで

回答者数

2,129件

調査結果

スマートフォンなどの使用状況等に関するアンケート調査結果 [PDFファイル/897KB]

調査結果概要(上記PDFファイルの概要版です)

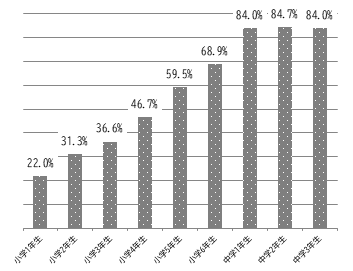

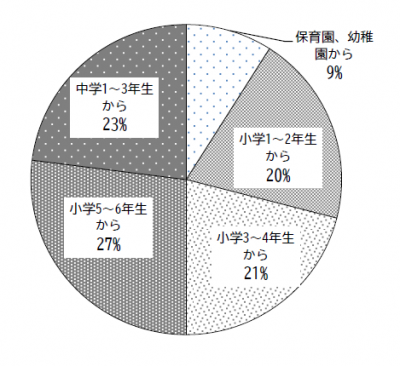

専用機器の保有状況・保有をさせた時期

小学校高学年から、専用の機器を持たせている割合が高くなり、小学5年生で約6割、小学6年生で約7割、中学生はどの学年も8割以上が専用機器を持たせているという結果でした。

また、約3割が小学2年生までには専用機器を持たせており、若年化の傾向が見られました。

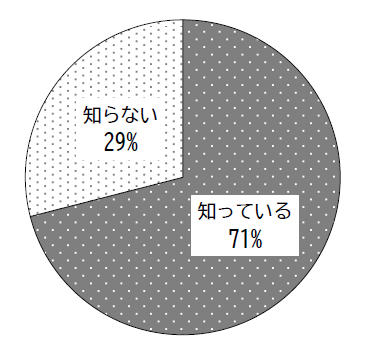

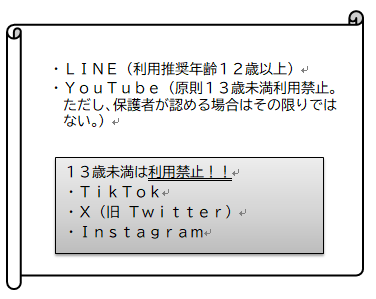

年齢制限・推奨年齢の認知度

アプリの年齢制限等について、3割は知らないという結果となり、SNSのリスクなどが十分に理解されていない可能性があります。

知っていますか?年齢制限のあるアプリ

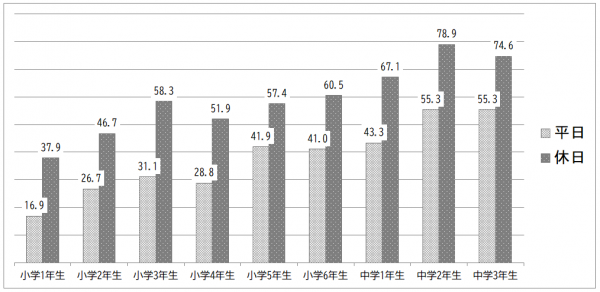

保護者が把握する子どもの利用時間(2時間以上利用している割合)

「えべつスマート4RULES」では、1日2時間以内の利用と定めていますが、2時間以上利用している割合は、平日では小学校高学年から約半数、休日では小学2年生以上から5割以上であることがわかりました。

また、児童生徒の回答と比較すると、保護者は、子どもの利用時間を、児童生徒自身よりも長い利用時間として把握していることがわかりました。

(※児童生徒の回答との比較はスマホ等の使用に関する保護者アンケート調査結果 [PDFファイル/897KB]の4~7ページに掲載しております)

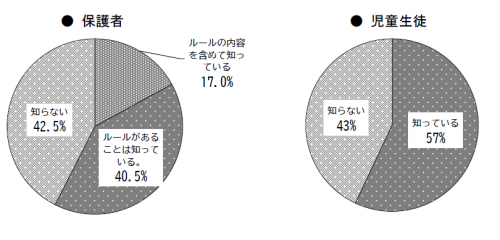

えべつスマート4RULESの認知状況

えべつスマート4RULESの認知率は、保護者・児童生徒ともに同程度で、どちらも約6割がルールを知っているという結果となりました。一方、内容を含めて知っていると回答した保護者は約2割に留まりました。

えべつスマート4RULESとは?

関連ページはこちらをご覧ください:スマホ・ネット等の利用に関する江別市共通ルール「えべつスマート4RULES」を推進しています

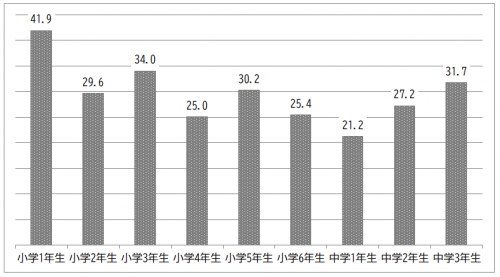

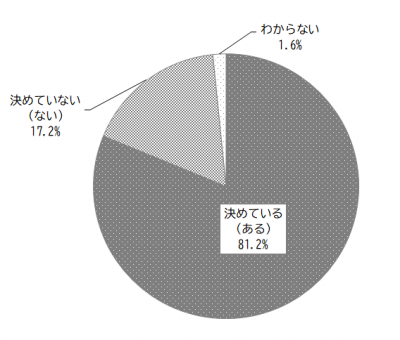

家庭でのルールと使用制限

●家庭でのルール ●使用制限を設定していない割合

8割以上の家庭で、ルールを決めていることがわかりました。

しかし、どの学年も3割程度は使用制限について設定しておらず、トラブルを未然に防ぐことが困難な割合が一定数あることがわかりました。

子どものスマホ等の使用で困っていること

| 順位 | 項目 | 割合 |

|---|---|---|

| 1位 | 使用時間が長くなった | 46.5% |

| 2位 | 特に困ったことはない | 33.3% |

| 3位 | スマホ等の使用を優先させ、やるべきことをやらない | 18.5% |

| 4位 | 視力の低下や 肩こりなど健康への影響 | 13.5% |

| 5位 | 勉強時間の減少、成績の低下などの学習・学力への影響 | 12.8% |

| 項目 | 割合 | 人数 |

|---|---|---|

| ネット上で誹謗中傷する書き込み、仲間外れなどのトラブル | 1.3% | 24人 |

| ネット上で知り合った人とやり取りや、 実際に会った | 1.1% | 21人 |

| 課金サービスなどの利用による高額な請求を受けた | 0.3% | 5人 |

| ネット上に個人情報を流出させた | 0.2% | 4人 |

| 裸の写真を要求されるなどの性的被害を受けた | 0.2% | 4人 |

約5割が、使用時間が長くなったことに困っている結果となりました。

また、割合は低いものの、大きなトラブルや犯罪につながりかねないケースも発生していることがわかりました。

子どもの前での保護者自身のスマホとの付き合い方について

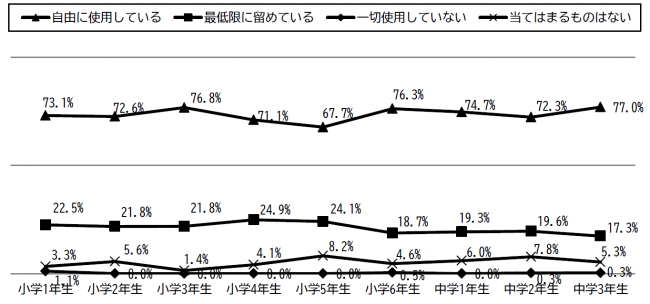

どの学年の保護者も、約7割が「子どもの前でも自由に使用している」という回答であり、親のスマホの付き合い方が子どもに影響することが認識されていない可能性が見受けられました。

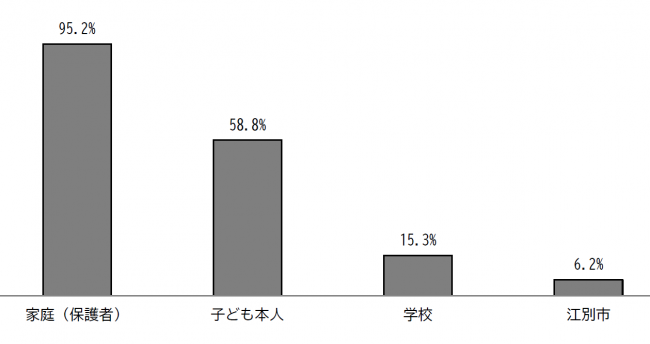

誰が主体となって対策を行うべきだと思うか

9割以上が「家庭(保護者)」が主体となるべきと回答しており、大半の保護者は、自分たちが主体となって対策を講ずるべきと考えていることがわかりました。