応急手当の手順 意識・呼吸がなかったら?

心肺蘇生法の手順

心肺蘇生法とは、胸骨圧迫と人工呼吸を組み合わせた応急手当のことです。

1 安全を確認する

誰かが突然倒れるところを目撃したり、倒れているところを発見した場合は、まず周囲の安全を確認します。

自分自身の安全を確保することは傷病者を助けることよりも優先されます。

2 反応を確認する

安全が確認できたら、傷病者の反応を確認します。

傷病者の肩をやさしくたたきながら大声で呼びかけます。

応答や目的のある仕草があれば、反応があると判断します。

「反応なし」と判断した場合や、その判断に自信が持てない場合は、心停止の可能性を考えて行動します。

3 119番通報と協力者への依頼

誰かがいる場合は、119番通報するように依頼します。また近くにAEDがあれば、持ってくるように頼みます。

「誰か助けてください!」

「あなた119番通報してください!」

「あなたAEDをもって来てください!」

※誰もいない場合は、心肺蘇生を始める前に、まず自分で119番通報してください。すぐ近くにAEDがあることがわかっている場合には、AEDを取りに行ってください。

通信指令員による口頭指導

119番通報をすると、電話を通して以降の手順をガイダンスするので、自信がなければ指導を求め、落ち着いて口頭指導に従ってください。

4 呼吸を確認する

傷病者の呼吸を確認するためには、胸と腹部の動き(呼吸をするたびに上がったり下がったりする)をみます。

呼吸の確認は10秒以内として、約10秒かけても判断に迷う場合は、呼吸がないものと判断します。

また、胸や腹部の動きが普段通りでない場合も心停止とみなし、次の胸骨圧迫に進みます。

呼吸ありの場合

反応はないが「普段どおりの呼吸」をしている傷病者は、横向きに寝た姿勢(回復体位)にします。

喉の奥の空気の通り道が狭くなったり、吐物で詰まったりすることを予防します。

5 胸骨圧迫を行う

圧迫する場所は、胸の左右の真ん中にある「胸骨」の下半分です。

この場所の探し方は、胸の真ん中(左右の真ん中で、かつ、上下の真ん中)を目安にします。

この位置に一方の手の付け根を置きます。その手の上にもう一方の手を重ねて置きます。両手の指を互いに組むと、より力が集中します。

両肘をまっすぐ伸ばし、1分間に100~120回のテンポで30回連続して、胸が約5cm沈む強さで垂直に圧迫します。また、胸骨圧迫は可能な限り中断せずに行い、圧迫と圧迫の間は胸が元の高さに戻るように圧迫を解除することも重要です。

大事なことは、強く・早く・絶え間なくです。

※成人の胸が約5cm沈むような力強い圧迫を繰り返すには体力を要するため、他に手伝ってくれる人がいる場合は、1~2分を目安に交代するようにします。

6 気道確保(頭部後屈あご先挙上法)

片手で額を押さえながら、もう一方の手の指先をあごの先端にある骨の硬い部分に当てて持ち上げます。

傷病者の顔がのけぞるような姿勢になり(頭部後屈)、あご先が持ち上がります(あご先挙上)。

7 人工呼吸

気道確保をした状態のまま、額の方の手で鼻をつまみ、口を大きく開いて傷病者の口を覆って密着させ、息を吹き込みます。 息は傷病者の胸が上がるのが見てわかる程度の量を約1秒かけて2回吹き込みます。もし胸が上がらなくても吹き込みは2回として、すぐに胸骨圧迫に進みます。

救急隊が到着するか、AEDが到着するまで、胸骨圧迫30回と人工呼吸2回の組み合わせ(心肺蘇生)を絶え間なく続けます。

※人工呼吸ができないか、口と口が接触するのがためらわれる場合は、人工呼吸を省略して胸骨圧迫を続けます。

※救急隊が到着してもすぐに心肺蘇生法を中断するのではなく、救急隊の指示にしたがってください。

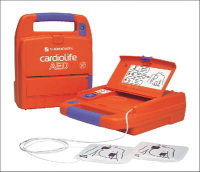

8 AEDが到着する

AEDは操作しやすい場所に置きます。

AEDを使う準備をしながらも、心肺蘇生をできるだけ継続してください。

AEDは、反応と呼吸のない傷病者に使用できます。AEDの電源を入れると音声が流れ、それに従うことで簡単に操作することができ、必要であれば電気ショック(除細動)を行うことができるものです。

9 AEDの電源を入れる

AEDの電源を入れます。

機種によって、電源ボタンを押すタイプと、ふたを開けると自動的に電源が入るタイプ(電源ボタンはありません)があります。電源を入れたら、以降は音声メッセージに従って操作します。

「電極パッドを装着してください」との音声が流れます

10 電極パッドを貼る

傷病者の肌に直接2枚の電極パッドを貼り付けます。1枚は胸の右上(鎖骨の下で胸骨の右)と、もう1枚は胸の左下側(脇の5~8cm下)です。

機種によっては、電極パッドから延びているケーブルの差込み(プラグ)をAED本体の差込み口に挿入する必要があります。操作はAEDの音声メッセージに従って操作してください。

AEDに小学生から大人用と未就学児用の2種類の電極パッドが入ってる場合や小学生から大人モードと未就学児モードの切り替えがある場合は、小学生以上には成人用の電極パッド(小学生から大人用モード)、未就学児には未就学児用の電極パッド(未就学時モード)を使用します。

【電極パッドを貼るときの注意事項】

- 身体が濡れている場合

→ 濡れている場合は、タオルなどで胸を拭いてから電極パッドを貼ります。 - 貼り薬がある場合

→ 貼り薬や湿布薬などを剥して肌に残った薬剤を拭き取ってから貼ります。 - 医療器具が埋め込まれている場合

→ 胸に硬いでっぱりがありますので、このでっぱりを避けて電極パッドを貼ります。

11 心電図の解析

電極パッドが肌にしっかり貼られると、AEDは自動的に心電図の解析を始めます。誰かが傷病者の体に触れていると、心電図の解析がうまく行われない可能性がありますので、周囲の人にも傷病者から離れるように伝え、自分も含めて誰も傷病者に触れていないことを確認してください。

「心電図を解析します。離れてください」との音声指示が流れます

12 電気ショックを行う

電気ショックが必要な場合には、「ショックが必要です」などの音声メッセージとともに自動的に充電を開始します。

充電が完了するとショックボタンの点灯とともに「ショックボタンを押してください」などの音声メッセージが流れます。

操作者は、「ショックを行います。みなさん、離れて!」と注意を促し、誰も傷病者に触れていないことを確認して、ショックボタンを押します。

※ オートショックAED

AEDの種類によっては、電極パッドを装着後、自動で心電図を解析し、カウントダウンののち自動で電気ショックを行うAED(オートショックAED)がありあす。

いずれの場合もAEDの音声に従って行動してください。

13 電気ショックと心肺蘇生の再開

電気ショックが完了、またはショックが不要の場合は、ただちに胸骨圧迫を再開し、心肺蘇生を続けます。

心肺蘇生を再開して2分経過すると、AEDは再度自動的に心電図の解析を行います。音声メッセージに従って傷病者から手を離し、周りの人も傷病者から離れてAEDの指示に従います。

以後も同様に心肺蘇生とAEDの手順を救急隊が到着するまで繰り返します。

心肺蘇生を中止するのは

救急隊が到着したら傷病者の倒れていた状況、実施した応急手当(心肺蘇生など)、AEDによる電気ショックの回数等を伝えてください。

再び「普段どおりの呼吸なし」となり、心肺蘇生やAEDが必要になることもあるため、電極パッドは剥がさず電源も入れたままにしておきます。

万が一の事態はいつ起こるかわかりません。その際に心肺蘇生を行うことは勇気と知識と技術が必要です。

消防本部では毎月19日に救命講習を開催しています。ぜひ参加して心肺蘇生法を学んでみませんか?

>>救急関係