(仮称)子どもの権利条例の制定に向けた取組を行っています

現在、この宣言を具体化するため、さらに一歩踏み出して、子どもの権利を明記する子どもの権利条例の制定に向けた検討を進めています。

子どもの権利に関する意見交換会を実施しています

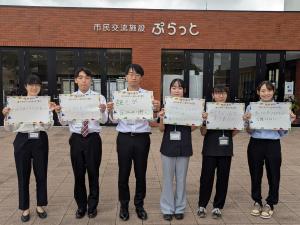

北海道南幌養護学校高等部の皆さん

令和7年10月10日(金曜日)に、北海道南幌養護学校高等部の生徒の皆さんとの意見交換を実施しました。

テーマ(1)「江別市のここが好き」

・れんがや小麦の生産が盛んなところ

・緑が豊かなところ、歴史とともにまちが変わるところ、空気がきれいなところがすき

テーマ(2)『どうしたら江別市がもっと住みやすいまちになるか』

・廃墟やパチンコ屋を減らしたら住みやすいまちになる

・迷惑行為をなくす

・事故を減らす

・ゴミを分別する

・違法駐車はやめる

・ご近所トラブルをなくす

・踏切で写真撮影をする人などのニュースを見て、やめた方がいいと思った

・道路に捨てられているゴミをよく見かけるので分別した方がよい

テーマ(3)『みんなが望む卒業後の未来ってどんなもの?』

・仕事ができるようになって、お給料をたくさんもらえる社会人になること

テーマ(4)『学校をもっと楽しく安心できる場所にするには』

・いじめや差別をなくす。

・廊下は歩く、安全に気を付けて作業する、みんなで協力して授業に取り組む

テーマ(5)『みんなの「やりたい」を教えて』

・「いじめをやめよう」の看板を作ること

・自分で貯めたお金で欲しいもの(ケーキの本)を買いたい

・小学1年生の時に図書館で見た本で、お菓子づくりや料理に目覚めた。中学生になり、アレルギーに苦しんでいる人を見て、アレルギーのことを学び、アレルギーの方でも食べられるケーキを作れるようになりたいと思った。将来の夢は、パティシエになること。

皆さん、ありがとうございました。

北海道中央児童相談所の皆さん

令和7年10月3日(月曜日)に、北海道中央児童相談所の皆さんとの意見交換を実施しました。

テーマ(1)『子どもの権利擁護』

・叩くなどはわかりやすいが、潜在的な虐待も多い。ネグレクトは意識せずにやっている人も多いのではないか。

・子どもの意思表示のための支援「アドボケイト制度」が令和6年から始まり、児相や施設の職員に話したくないことも、第三者に相談できるようになった。子どもの権利についての意識は高まってきている。

・学習支援員が必ず配置されるようになり、子どもの教育を受ける権利を守る取組を行っている。

・虐待から守り、生きる権利、成長する権利を守らなければならない。

・保護すること自体も子どもの権利侵害になる。教育を受けることや自由に行動することができないということもあり、保護はなるべく短めにしている。

・一時保護をする場合には、子どもにもしっかりと行う必要があるし、子どもの保護されたくないと意見を述べることもできる。

テーマ(2)『子どもの権利を守るために必要な機能や支援について』

・しつけとして叩くというような認識は今でもある。暴力を伴うしつけは禁止されたが、いまだに主張する保護者は多い。機会があれば、市民や子どもにも、暴力を伴うしつけは親の愛でも何でもないとPRしてほしい。

・普及啓発は大事。すぐには変わらないかもしれないが、子どもが大人になったときに「やっぱりあれは変だよな」と思ってもらわないと、世の中は変わっていかないのではないか。

皆さん、ありがとうございました。

子どもの居場所づくりの実践者の皆さん

令和7年9月29日(月曜日)に、子どもの居場所づくりの実践者の皆さんとの意見交換を実施しました。

テーマ(1)『子ども食堂の役割と今後の課題』

・お手伝いをするようになり、他の子どもを気に掛ける場面などを見ると、家ではない場所で何かを見出したり、発揮していると感じる。

・学校で学ばないことをできる場所

・先生や親にできない関わり方ができて自由なことができる、一息付ける場所

・地域と子ども食堂に来る子どもの関係は、第三の居場所として重要

・食べ物を通じて集まる場所はきっかけとしては行きやすく、子どもたちの素顔が見えやすい。

・たくさんの人に来てもらうことではなく、歩いて行ける場所に子ども食堂がいくつもあって、地域がつながるということを目的することが大事

テーマ(2)『子どもにとって大切だと思う権利は何か、それが守られるためには、どのようなことが必要か』

・子どもの後ろにいる保護者も一緒になって子どもを幸せにするということをやっていかなければ、条例を作っても、家庭の中に浸透させるのは難しい。

・発達課題がある子どもは、子どもらしく暮らせないということがあるとのこと。そこも汲んでもらいたい。

・子ども食堂として保護者のことまでを考えるのは大変だが、子どもを守る体制を作るというのであればできることは多いと思う。

・今の子どもは学童や習い事などで自由に外に出る時間が少なくなっている。子どもが食堂が居場所の1つになれると良い。

皆さん、ありがとうございました。

江別介護ママの会の皆さん

令和7年9月18日(木曜日)に、若者の支援機関の皆さんとの意見交換を実施しました。

テーマ(1)『子どもが健やかに成長するために必要なこと』

・障がいの有無に関わらず、すべての子どもたちが未来に希望を持てるようにしてほしい

・江別市には高等養護学校がないので、市外に出なければならない。

・家族も疲れてしまう。そうならないように支援が必要だが、江別市には事業者が少ない。

・親や家族が幸せでないと、子どもは幸せにはなれない。就労意欲のある親への支援は子どもを守るためにも大事。気分転換は必要。

・インクルーシブ教育の意向がある家族には、交流や一緒に何かをやるといった場をつくってほしい。

・知ってもらうことが一番必要だと思った。知らない方もいるからサービス等も充実していかないのかとも思った。

テーマ(2)『子どもにとって大切だと思う権利は何か、それが守られるためには、どのようなことが必要か』

・「健やかに成長」は身体的だけではなく、こころの健康も守るためには自分の意見ややりたいことを示す権利も大事だと思う。

・親や支援者など、意見を汲み取る人がいることも大切だと思う。

・障がい者も健常者も一緒にいることでわかることや知ることができ、身近になって考える子どもたちが増える。一緒にいられる場所をつくってほしい。

・行政が前例にならう形になっていて、チャレンジしていないと感じている。

・子どもの権利や教育は担任の考えひとつで簡単に崩れてしまう。機能する条例にしてほしい。

皆さん、ありがとうございました。

若者の支援機関の皆さん

令和7年9月17日(水曜日)に、若者の支援機関の皆さんとの意見交換を実施しました。

テーマ(1)「若者にとって必要な居場所とは」というテーマでは、

・目的があって行く場所も必要だが、無目的でいられる場所も必要

・大学生と交流したり、地域活動の手伝いをしたりなど、様々な経験ができる機会の確保(放課後の学び)

・帰りたいときに、いつでも帰ってこれる場所

・関わりすぎも良くない。安全・安心でジャッジしないことが大切

・小学校高学年の子がいられる場所(児童館は、低学年がメインになっている)

などの意見がありました。

テーマ(2)「子どもにとって大切だと思う権利は何か、それが守られるためには、どのようなことが必要か」というテーマでは、

・親の価値観を押しつけられず、自分軸を持てることが大切

・定期的に第三者が家庭に介入できる仕組みがあると良い

・自分らしさを応援する環境

・子どもの権利を大切にするためには、親も大切にする必要がある

・プライバシーが守られている

などの意見がありました。

皆さん、ありがとうございました。

子育て中の保護者の皆さん

令和7年9月1日(月曜日)に、子育て中の保護者の皆さんとの意見交換を実施しました。

テーマ(1)「江別市での子育て、こうなればもっと良いのに」というテーマでは、

・子育ての情報を得る機会が少ない

・お金の面での不安がなくなると良い

・子連れランチが気軽にできる場所がもっと増えてほしい

・公園の遊具を児童用と幼児用に分けてほしい。そうなればもっと安全に遊べる

・希望する保育園に入れるようにしてほしい

・見やすいホームページにしてほしい

などの意見がありました。

テーマ(2)「お子さんが毎日楽しく、安心して過ごすために大切にしていること」というテーマでは、

・ネガティブな言葉をなるべく使わないようにしている

・親のイライラは子どもにも伝わる。なるべく余裕を持つようにしている。

・挨拶ができたり、ごめんなさいが言えたり、常識のある子どもになってほしい

・不審者情報などは、もっとタイムリーな情報であってほしい

などの意見がありました。

皆さん、ありがとうございました。

不登校児童生徒の支援機関・保護者団体との意見交換

令和7年8月28日(木曜日)に、不登校児童生徒の支援機関・保護者団体の皆さんとの意見交換を実施しました。

テーマ(1)『保護者の抱える不安や悩みについて』

・昔と今の違いは、学校に無理に行かせようとしないというところで、親の考え方が変わってきている。

・子どもの状況と学校との兼ね合いによって、保護者の置かれている不安や悩みは個別性が高い。

・不登校の初期段階では、精神的に追い詰められてしまい、休職や退職を考える声が多い。うつ傾向になる保護者も多い。

・相談窓口は教育委員会になるが、保護者から見ると相談のハードルが高い。楽に話せる相談先がほしい。

・合う・合わないがあるので、居場所の選択肢があるほうが良い。

テーマ(2)『今後、必要と考えられる支援策について』

・外で活動できる場所があり「今日も頑張れた」と思えることを積み重ね、笑顔で家に帰ることは保護者の安心にもつながる。

・不登校になって初めて提示するのではなく、学校や教育委員会で様々な選択肢があることを予め提示し、選択させてほしい。

・居場所に関して、不登校に特化したものも必要だが、誰でもいいよということがポイントではないか。

テーマ(3)『子どもの権利条例について』

・子どもの権利は、子どもが知るよりも先に大人が知っておかないといけない。大人が学習できる機会があると良い。

・立派な条例を作るだけではなく、市民レベルで理解度を上げていかないと子どもにメッセージは届かない。作る過程が大事。

・守られる権利や教育を受ける権利ももちろん大事だが、子どもがたちが選択することに協力してくれる大人がいることを伝えられるとよい。

皆さん、ありがとうございました。

こども盆おどり(こどもの笑顔事業withみらい)でアンケートを実施しました

令和7年8月23日(土曜日)、24日(日曜日)に旧江別小学校跡地で開催されました、こども盆踊り(こども笑顔事業withみらい)に出展し、多くの子どもたちから、子どもの権利に関する意見を伺いました。

・家族と一緒にいられる

・いつでも元気にいられる

・争いがなく、平和でいられる

・休んだり、遊んだりできる

に多くの意見が集まりました。皆さん、ありがとうございました。

「『理想まち・えべつ』を語ろう!」(ワークショップ)を開催しました

大学生とのワークショップ結果

令和7年8月8日(金曜日)に市内大学の大学生の皆さんにお集まりいただき、ワークショップを行いました。

ワークショップは、(1)若者への支援(こういう「若者支援」があるとうれしい)、(2)子どもの権利(「子どもの権利」を守るために必要なこと)の二つのテーマで行いました。

若者への支援というテーマでは「気軽にいける休憩・勉強スペース」、「大学までのシャトルバスなどのサービス」などの意見がありました。

子どもの権利というテーマでは、「子どもが話しやすい場所をつくる」、「行政における教育にかける予算を増やす」などの意見がありました。

大学生の皆さん、ありがとうございました。

高校生とのワークショップ結果

令和7年7月15日(火曜日)に市内高等学校5校の生徒の皆さんにお集まりいただき、ワークショップを行いました。

ワークショップは、(1)子どもの居場所(自分にとっての理想の居場所)、(2)子どもの権利(大切だと思う権利、権利の守り方)の二つのテーマで行いました。

子どもの居場所というテーマでは「みんなで集まって、おしゃべりできる場所」、「子どもの“やりたい”を応援、後押しをしてくれるところ」などの意見がありました。

子どもの権利というテーマでは、「意見を受け入れてもらえること」、「自分の夢を追えること」などの意見がありました。

高校生の皆さん、ありがとうございました。

中学生とのワークショップ結果

令和7年7月14日(月曜日)に市内中学校9校の生徒の皆さんにお集まりいただき、ワークショップを行いました。

ワークショップは、(1)子どもの居場所(自分にとっての理想の居場所)、(2)子どもの権利(大切だと思う権利、権利の守り方)の二つのテーマで行いました。

子どもの居場所というテーマでは「話をしながら勉強などができる場所」、「友達とうるさくても怒られないスペース」などの意見がありました。

子どもの権利というテーマでは、「本当の自分でいられること」、「友達と一緒にいられること」などの意見がありました。

中学生の皆さん、ありがとうございました。

江別市子どもが主役のまち宣言

江別市子どもが主役のまち宣言のロゴができました。

宣言の趣旨にご賛同いただけるのであれば、自由にご使用いただけます。

【注意事項】

この画像は自由にお使いいただけますが、著作権を放棄するものではありません。

ご利用の際には、公序良俗に反する目的や、特定の個人・団体を誹謗中傷する目的での利用は固くお断りします。

また、画像の利用によって生じたいかなるトラブルや損害についても、市では一切の責任を負いません。

子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)

子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)は、世界中のすべての子どもたちが健やかに成長し、自分らしく生きるための権利を保障するため、平成元年(1989年)に国際連合において採択されました。

この条約の目的は、子どもを「保護の対象」としてだけではなく、「一人の人間」として尊重し、権利の主体とすることです。子どもたちは、大人と同じように権利があり、それを守っていく責任が大人たちにはあるという考えに基づいています。

https://www.unicef.or.jp/crc/(ユニセフホームページへのリンク)

「子どもの権利条約」四つの原則

子どもの権利条約の基本的な考え方は、次の4つで表されます。それぞれ、条文に書かれている権利であるとともに、あらゆる子どもの権利の実現を考える時に合わせて考えることが大切な、「原則」であるとされています。これらの原則は、日本の子どもに関する基本的な法律である「こども基本法」にも取り入れられています。

- 差別の禁止(差別のないこと)

すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。

- 子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)

子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。

- 生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)

すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。

- 子どもの意見の尊重(子どもが意味のある参加ができること)

子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。

(ユニセフホームページより)