江別市パートナーシップ宣誓制度の手続きガイド

江別市パートナーシップ宣誓制度の手続きガイド

- PDFで読みたい方はこちら [PDFファイル/5.57MB](クリックすると移動します)

制度の内容

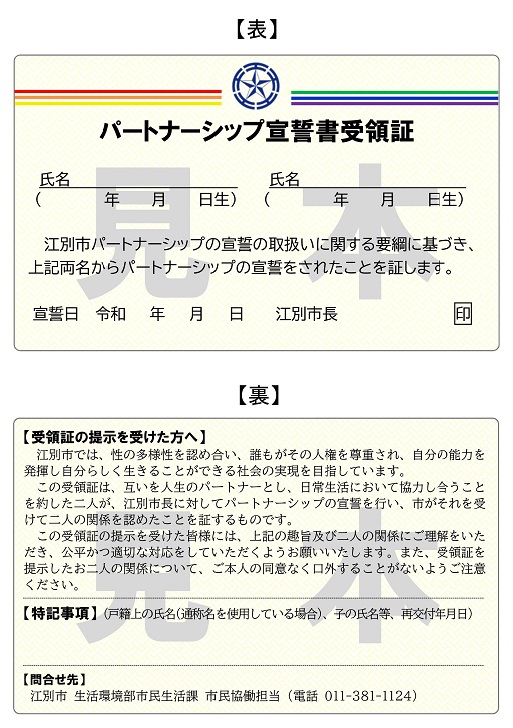

性的少数者(性的マイノリティ)の方を含む2人のカップルが、互いを人生のパートナーとし、日常の生活において、経済的、物理的、精神的に協力し合う関係であることを市長に宣誓し、市が両者に対して証明書(パートナーシップ宣誓書受領証)を交付する制度です。

宣誓をすることができる方

パートナーシップを宣誓するには、以下の項目を全て満たしている必要があります。

- 一方又は双方が性的少数者(性的マイノリティ)である2人のカップルであること。(戸籍上の性別は問いません。)

- 双方が成年に達していること。(令和4年4月1日以降は18歳以上)

- 少なくとも一方が江別市に住民登録している(又は、転入を予定している)こと。

- 双方に配偶者がいない(婚姻していない)こと。

- 宣誓する相手以外の方とパートナーシップの関係にないこと。

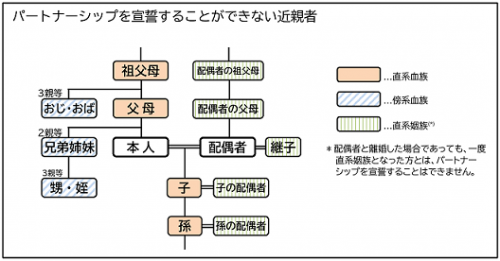

- 双方が近親者(直系血族または3親等以内の傍系血族若しくは直系姻族の関係。ただし、双方が養子縁組の関係である場合を除く)でないこと。(下図参照)

手続きの流れ

パートナーシップの宣誓は、以下の手順で行います。

1. 手続き日時の事前予約

手続き希望日の1週間前までに直接窓口へお越しいただくか、電話又はインターネットから宣誓する日時を予約してください。個室での対応も可能ですので、ご希望の場合はお申出ください。なお、事前予約がない場合は対応ができませんのでご注意ください。

※事前予約・その他お問い合わせはこちらまで

- 市民生活課窓口:市役所本庁舎2階(17番窓口)

- 電話:(011)381-1124(直通) ※受付時間:月~金 8時45分~17時15分(祝休日・年末年始除く)

- インターネットから申込

https://logoform.jp/f/S890K(クリックすると申込ページへ移動します)

2. 宣誓当日の流れ

(1)予約した日時に必要書類を持って、市民生活課窓口(市役所本庁舎2階 17番窓口)まで、必ず宣誓するお二人そろってお越しください。(郵送による宣誓は受け付けておりません。)

(2)窓口にて「パートナーシップ宣誓書」をお渡ししますので、市の職員の立会いのもと、必要事項を両者の自筆で記入し、必要書類とともに提出してください。裏面の確認事項についても記載漏れのないようにしてください。なお、印鑑は不要です。

- 宣誓書等に自ら記入することができない場合は、宣誓する両者及び市の職員の立会いのもとで、他の一方のパートナーまたは第三者が代書することができます。(第三者が代書する場合、代書する方の本人確認書類の提示が必要になります。)

(3)宣誓者の一方又は双方と同居し、生計を一にする未成年の子(実子又は養子)の氏名等を受領証に記載することができます。ご希望の場合は、「子に関する申出書」に必要事項を記入し、必要書類とともに提出してください。子本人の同席は不要です。

- 子の氏名等の記載は、宣誓者と生計を一にする未成年の子がいることを示すものであり、子が成年に達するまで有効です。

(4)市の職員が宣誓内容や必要書類の確認と本人確認を行います。不備や不足のないことが確認できましたら、宣誓書等を受理し、宣誓書の写しをお渡しします。

- 書類に不備や不足がある場合等は、追加の提出を求める又は宣誓書の受領をお断りすることがあります。

3. 宣誓書受領証の交付

受領証の交付には1週間程度かかります。それぞれの宣誓者へ受領証(書面及びカード)と添付書類(原本)を郵送します。

<受領証カードのイメージ図>

準備いただく必要書類

パートナーシップの宣誓には、以下の書類の提出が必要となります。(提出いただいた書類は、受領証交付時に返却します。)

1. 現住所を証明する書類

住民票の写し 又は 住民票記載事項証明書(住所と氏名が記載されたもので、個人番号の表示がないもの。3か月以内に発行されたものに限ります。同一世帯の場合は1通で可)

- 市外にお住いの方も提出が必要です。

2. 配偶者がいないことを確認できる書類

戸籍謄本 又は 独身証明書 (3か月以内に発行されたものに限ります。)

- 外国籍の方は、配偶者がいないことを確認できる大使館など公的な機関が発行する書面とその日本語訳文を提出してください。

3. 本人確認書類

宣誓者それぞれについて、次のうちいずれか1つ。

- 個人番号カード(マイナンバーカード)

- 旅券(パスポート)

- 運転免許証

- その他官公署が発行した免許証・許可証又は登録証明証で本人の顔写真が添付されたもの

※年金証書、介護保険被保険者証など顔写真の添付がないものは、2点以上の提示が必要です。

※宣誓書を代書した場合は、代書した方の本人確認書類を提示してください。

4. 江別市に転入予定の方

転出証明書、物件売買契約書、賃貸契約書など江別市へ転入する予定日を確認できる書類(3か月以内に発行されたものに限ります。)

- 転入が完了したら速やかに転入した事実を確認できる書類(住民票の写しなど)を提出してください。

5. 戸籍上の氏名と併せて通称名の使用を希望される方

通称名を登録し、住民票に記載されている場合は、住民票にて確認させていただきます。

住民票への記載がない場合は、通称名を日常的に使用していることが客観的に確認できる書類(勤務先や学校等が発行した身分証明書、通帳、診察券、郵便物など2点以上)を提出してください。

子の氏名等の記載を希望される場合

宣誓者の一方又は双方と同居し、生計を一にする未成年の子(実子又は養子)の氏名等を受領証に記載することができます。

子の記載を希望される場合は、「子に関する申出書」に必要事項を記入し、戸籍謄本など子と宣誓者との関係を確認できる書類 及び 住民票の写しなど子の生年月日や同一世帯である事実が確認できる書類を添えて提出してください。(いずれも3か月以内に発行されたものに限ります。)

- 受領証から子の記載を削除する場合は、再交付の申請を行ってください。

受領証の再交付について

受領証を紛失、毀損、汚損した場合、改姓・改名した場合などの事情により受領証の再交付を希望するときは、宣誓書が保存されている場合に限り、再交付を申請することができます。

- 宣誓書の保存期間は宣誓日の翌日から10年間です。

再交付を希望する場合は、「パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書」に必要事項を記入して、交付済みの受領証と一緒に(紛失の場合を除く)市民生活課窓口へ提出してください。

また、子の記載の削除についても再交付の申請により行うことができます。再交付申請の理由は「その他」を選択し、括弧内に「子の記載の削除」と記入してください。

受領証の返還について

次の各いずれかに該当するときは、「パートナーシップ宣誓書受領証返還届」に必要事項を記入し、受領証を添付して市民生活課窓口まで提出してください。

- 宣誓者の双方の意思によりパートナーシップが解消されたとき。

- 一方が死亡したとき。

- 双方がともに市内に住所を有しなくなったとき。(転勤、親族の介護などやむを得ない事情により一時的に市外に転出した場合を除きます。)

※江別市から「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入している自治体へ転出し、引き続き、当該自治体でパートナーシップ制度の継続を申し出る場合は、返還不要です。

<関連リンク>

自治体間連携について(クリックすると移動します)

- その他、宣誓の要件に該当しなくなったとき。

留意事項

- 宣誓書の受理によって、市が戸籍や住民票の内容を変更することはありません。

- 宣誓の際に虚偽や不正な行為があった場合や、受領証を不正に使用したことが判明した場合、市は受領証を取消すことがあります。その場合は、直ちに受領証を市に返還しなければなりません。

- 宣誓者双方が希望する場合、保存期限より前に宣誓書を破棄することができます。詳しくは担当までお問い合わせください。

各種書類のダウンロード

以下のリンクから各種書類をダウンロードできます。

- 江別市パートナーシップ宣誓制度 手続きガイド

[PDFファイル/5.57MB] - 子に関する申出書(第2号様式)

[Wordファイル/43KB]

[PDFファイル/34KB] - パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書(第5号様式)

[Wordファイル/42KB]

[PDFファイル/82KB] - パートナーシップ宣誓書受領証返還届(第6号様式)

[Wordファイル/41KB]

[PDFファイル/86KB]

江別市パートナーシップ宣誓制度に関するQ&A

Q 結婚や事実婚とパートナーシップ宣誓制度はどのように違うのですか?

A 結婚は法律に基づき行われるもので、相続など財産上の権利や、税金の控除、扶養の義務などさまざまな権利や義務が発生します。また、事実婚は健康保険や厚生年金保険の被扶養者となることができるほか、遺族年金の受給が可能であるなど、婚姻に準ずる一定の関係性が認められています。

一方、江別市が行うパートナーシップ宣誓制度は、性の多様性を尊重する取組として、自分たちの存在を公に認めてほしいという当事者の気持ちを受けとめるものです。市の規定(要綱)に基づいて行われる制度で、法的な権利や義務が発生することはなく、相続や税控除などの法律上の効果はありません。また、戸籍や住民票に記載されることもありません。

Q パートナーシップ宣誓制度の導入により、伝統的な家族関係が壊れるのではないですか?

A パートナーシップ宣誓制度は、法的な権利や義務の発生を伴うものではありません。本人の意思では選択できない性自認や性的指向に関して困難を抱え、現状において典型的な異性愛が難しい方を対象としていることから、結婚制度や家族制度に影響を及ぼすものではないと考えています。

Q パートナーシップ宣誓制度の導入により、少子化が進むのではないですか?

A パートナーシップ宣誓制度の対象となる方は、本人の意思では選択できない性自認や性的指向に関して困難を抱えていて、現状において典型的な異性愛が難し い方で、これまでも一定数存在していました。

この制度は、そういった性的少数者(性的マイノリティ)の方たちが抱えている不安や生きづらさの解消を目的としており、同性愛などの典型的とされていない性的指向を積極的に推奨するものではありません。

性的指向は本人の意思で自由に変えられるものではありません。したがって、制度導入によって典型的な異性愛の方が同性愛に向かったり、出産への意識が減退するとは考えられず、婚姻や異性愛者のあり方に影響を与えるものではないことから、少子化を進める原因とはならないと考えています。

Q 性的少数者(性的マイノリティ)以外の市民の生活にはどんな影響がありますか?

A この制度に法的拘束力はなく、宣誓をした当事者以外の方の権利が制限されたり、新たな義務が課されることがないため、普段の生活に不利益が生じるといった影響はないといえます。

なお、お住いの地域や学校、職場などで、宣誓をした当事者と接する機会があった場合は、この制度の趣旨と二人の関係をご理解いただき、アウティングに注意しながら公平かつ適正な対応を心がけましょう。

Q パートナーシップの宣誓は同性カップルしかできないのですか?

A 少なくとも一方が性的少数者(性的マイノリティ)の方であれば、戸籍上異性であっても宣誓することができます。

なお、双方が性的少数者(性的マイノリティ)以外の方で、いわゆる事実婚、内縁関係といわれる結婚届を出さずに事実上の夫婦として生活する男女のカップルは、本制度の対象外となります。

Q 受領証にはどのような効力や使い道がありますか?

A 江別市の行政サービスや手続き等では、市営住宅の入居申込や税務証明の請求などで利用可能です。また、市立病院では、家族と同様に、患者のパートナーが手術や輸血の同意をすることができます。

| 手続きの種別 | 内 容 | 問合せ先 |

|---|---|---|

| 市営住宅 | ・パートナーとの入居申込、同居申請 (※入居資格の共通要件を満たす必要があります。) |

建築住宅課 381-1041 |

| 市営墓地 | ・墓所の使用許可申請 ・墓所の承継申請 |

市民生活課 381-1094 |

| 軽自動車税 | ・減免申請 ・申告兼標識交付申請(原動機付自転車・小型特殊自動車) ・廃車申告兼標識返納廃車申告兼標識返納 (※申請には、それぞれ個別の要件を満たす必要があります。) |

市民税課 381-1012 |

| 税務証明 | ・税務証明書の請求、交付 (※本人と同居するパートナーは委任状不要で手続きができます。) |

市民税課 381-1012 |

| 固定資産税 | ・固定資産税縦覧帳簿の縦覧 ・名寄帳の閲覧 (※本人と同居するパートナーは委任状不要で手続きができます。) |

資産税課 381-1404 |

| 市立病院 | ・手術の同意 ・輸血の同意 などの手続き |

市立病院 382-5151 |

一方、民間の企業や団体では、携帯電話料金の家族割引、生命保険の受取り、住宅ローンの利用など、すでに一部でサービス利用可能としている事業者があります。

また、従業員のパートナーを配偶者と同等と認め、結婚休暇の付与や家族手当を支給するなど、従業員に対する福利厚生を充実させている事業者も出てきています。

こういった取り組みは、性の多様性に対する理解が進むなかで、今後もさらに増えていくことが予想されます。

Q 宣誓の手続きに費用はかかりますか?

A 宣誓の手続きは無料です。ただし、必要書類の取得にかかる費用は、宣誓する方ご自身の負担となります。