(介護保険関係)サービス利用における負担軽減

高額介護サービス費

サービスを受ける際には、1割から3割の自己負担(利用者負担)があります。利用者負担が高額となり一定額を超えた場合には、申請によりその超えた部分について高額介護サービス費が支給されます。

ただし、利用者負担のうち、施設サービスを利用したときの食費や居住費(滞在費)、および福祉用具購入費や住宅改修費の利用者負担分は対象となりません。

| 利用者負担段階区分 | 利用者負担上限額(月額) | |

|---|---|---|

| 〇年収約1,160万円以上 | 【世帯】140,100円 | |

| 〇年収約770万円以上約1,160万円未満 | 【世帯】93,000円 | |

| 〇年収約383万円以上約770万円未満 | 【世帯】44,400円 | |

| 〇一般世帯(上記以外の住民税課税世帯) | 【世帯】44,400円 | |

| 〇住民税世帯非課税 | 【世帯】24,600円 | |

|

〇合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万9千円以下の人 〇老齢福祉年金の受給者 |

【個人】15,000円 | |

|

〇生活保護受給者 〇利用者負担を15,000円に減額することで生活保護受給者とならない場合 |

【個人】15,000円 【世帯】15,000円 |

|

高額医療・高額介護合算制度

介護保険と医療保険、両方の年間の自己負担額を合算して一定額を超えた場合には、申請により超えた分が高額医療・高額介護合算制度により支給されます。支給要件は各医療保険における世帯内で、医療および介護の両制度ともに自己負担額を有する世帯が対象となります。

申請受付は8月以降になります。

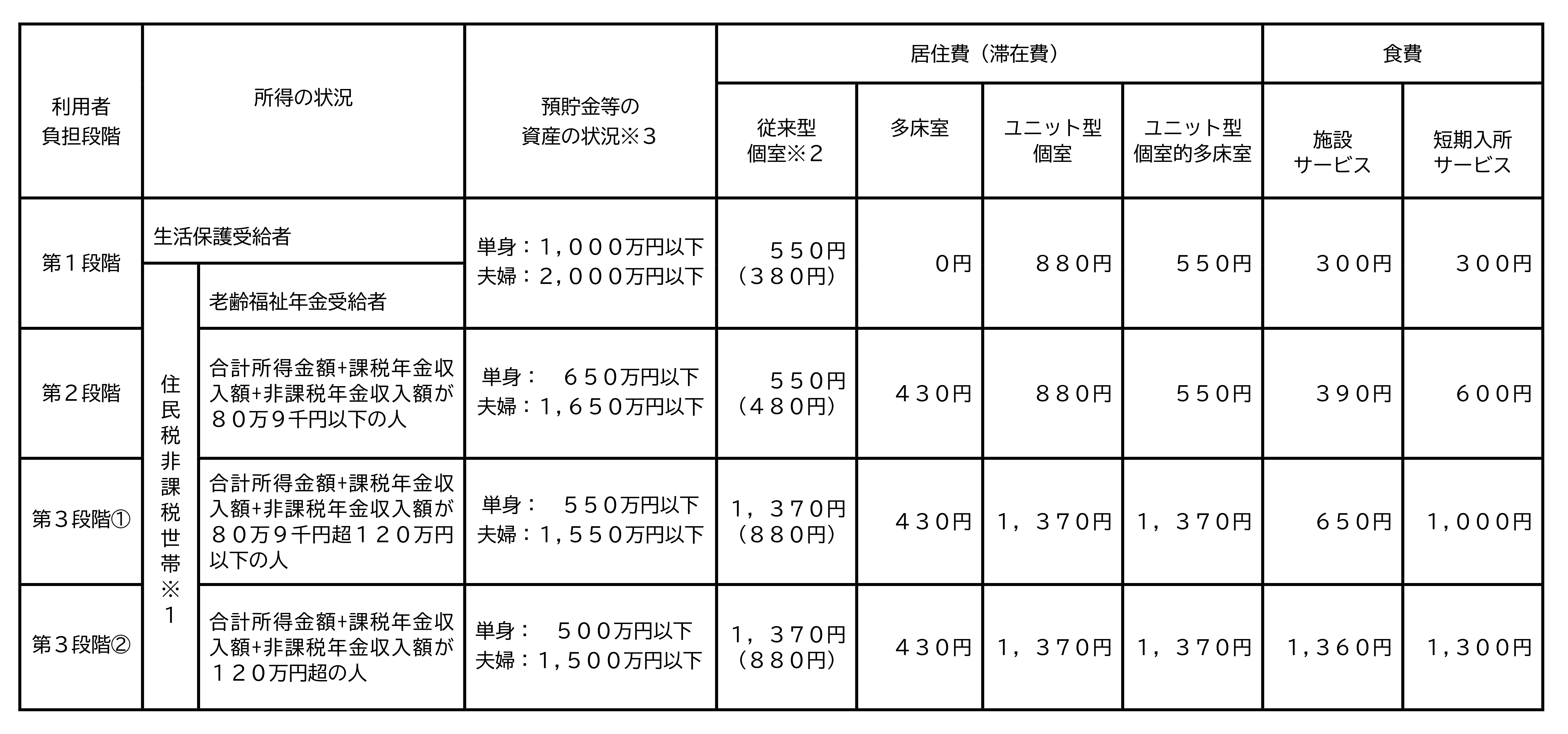

介護保険施設サービス利用時の食費・居住費(滞在費)の軽減

特別養護老人ホームなどの介護保険施設サービスを利用する場合、事前に申請することにより、本人の収入状況などに応じて、食費・居住費(滞在費)が軽減されます。

<負担限度額(1日あたり)>

※1 世帯分離をしている配偶者も住民税非課税であること。

※2 ( )内は、特別養護老人ホームに入所または短期入所生活介護を利用した場合の金額です。

※3 第2号被保険者(65歳未満)の預貯金等の要件については、利用者負担段階にかかわらず単身1,000万円、夫婦2,000万円以下です。

社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

社会福祉法人などが提供する介護保険サービスを利用する場合、住民税非課税世帯の方で要件をすべて満たす場合に軽減を受けることができます。

〈対象となるサービス〉

1.訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 (※介護予防サービスを含む)

2.第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)、第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

3.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス

〈対象要件〉

1.年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

2.預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

3.日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

4.負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

5.介護保険料を滞納していないこと。

各申請様式

各負担軽減に関する申請様式は以下のページからダウンロード可能です。