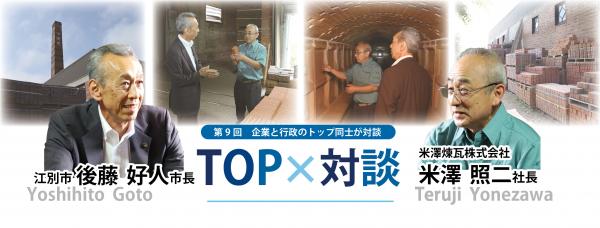

第9回 米澤煉瓦株式会社

企業と行政のトップが対談。市内企業の魅力や思いを市長が聞き出します。

赤れんが庁舎の愛称で親しまれている北海道庁旧本庁舎。5年余りに及ぶ大規模改修工事で使用されたれんがを製造した米澤煉瓦株式会社の米澤社長を後藤市長が訪問しました。

【後藤市長】

ひとくちにれんがといってもいろいろな色があってきれいですね。

【米澤社長】

同じ窯でも場所によりれんがの色に違いがでます。

かつては、同じサイズで同じ色に焼き上げていましたが、今使用している窯は、高さと奥行きがあって、多少焼きむらがでるように設計しました。同じ窯で焼いても色の幅があるのが米澤煉瓦の特徴です。

また、焼き方によっては、れんがは1平方センチメートルあたり700キロの強度を出すことができます。これは、コンクリートの倍くらいの強度です。

【後藤市長】

そんなに強度があるのですね。れんがを焼く温度はどのくらいですか。

【米澤社長】

通常の赤れんがは1130度くらいですが、色が濃いれんがは1180度くらいです。高温で焼くと強度は高くなりますが、そんな高い温度に耐えられる原料はそうはありません。

【後藤市長】

温度を上げすぎるとどうなりますか。

【米澤社長】

溶けちゃいますが、野幌の原料は品質が良いので高温で焼くことができます。溶けないように注意しながら、赤れんがよりさらに高い温度で焼きあげると色むらが出てきます。原料が良いおかげでそういう物も作ることができます。

【後藤市長】

そうなのですね。原料を採る場所によっても色の違いがでるものですか。

【米澤社長】

原料を採る場所によって多少成分が違うため、必ずテスト焼きをして色を合わせます。補修用のれんがは、強度をだしてなおかつ色も合わせなくてはなりません。そのため、原料や形が変わってもハンドメイドでつくる部分を残して対応しています。

【後藤市長】

職人の腕、技術が必要ということですね。

【米澤社長】

れんが工場は、職人の技術に加えて原料が良いことと、消費地が近くにあること、さらに本州では、もう一つ条件があって物を運ぶのに船を使うため大きな川や港の近くにあることでした。江別は、れんが生産の始まった時期が少し遅かったため、最初から鉄道を使って運んでいました。そのため今では内陸部でれんが工場が残っている珍しい地域となっています。

【後藤市長】

それが炭鉄港に繋がるのですね。れんがの焼きむらは良い雰囲気をだしますね。

【米澤社長】

同じ色だとれんがを積んだり貼ったりする時に、れんがの厚みが見えづらく塗装したように見えてしまいます。うちの窯は、特に幅があり微妙な焼きむらがでるように設計しているので、れんが1枚1枚が違う表情になります。

【後藤市長】

自分のイメージ通りの色が出ると面白いですね。

【米澤社長】

そうですね、なかなか思い通りにはいかないですけどね。最近は古い建物などを見に行かれる方も多く、何百年も経っているような雰囲気を求められる方も多いです。

【後藤市長】

本当は長い年月を経て徐々に味が出てくるのが魅力ですが、使う方としては、最初から古い感じにしたいという気持ちもよくわかります。

【米澤社長】

この頃は、ちょっとれんがに味を持たせた物も作ります。昔は石炭で焼いていたので、炭をかぶって焼きむらができる場所と、きれいに赤く焼ける場所が1つの窯の中に必ずありました。炭をかぶったれんがは、ファクトリーやビール園などの倉庫や工場に多く使われ、きれいに焼けたれんがは、北海道庁旧本庁舎(赤れんが庁舎)のようなところに使われてきました。

【後藤市長】

焼きむらは自然とできた産物だったのですね。

【米澤社長】

そうです。焼きむらは意図的に作った物ではなく、自然と生まれた物でした。今残っている文化財は、焼きむらがあるれんがを使用している建物が多いため、焼きむらを大きくつけたれんがの方が好まれているように感じます。

【後藤市長】

ところで、今年7月にリニューアルオープンする北海道庁旧本庁舎(赤れんが庁舎)の改修工事で使われたれんがを製造されたとお聞きしました。

【米澤社長】

改修工事は、壁の表面を切り取って行うため、庁舎の図面かられんがの寸法を一つ一つひろい、34種類の特注れんがを製造しました。実は、50年以上前の復原工事の時もれんがを製造しました。

【後藤市長】

50年以上前ですか。

【米澤社長】

当時、私は小学生でしたが、とても大きなれんがだったので、工場の職人が「どうやったら乾くかな」と、竹ひごを刺して穴を開け、空気を抜くのに苦労していたのを見ていました。それから50年以上が経ち、改修工事用のれんがの製造依頼が来たので、これは断るわけにはいかないと思い、苦労を覚悟して引き受けました。

【後藤市長】

その時の知識と技術をお持ちですものね。

【米澤社長】

通常の乾燥ラインでは、絶対乾かないし割れてしまいます。だからラインから外して、手作業で移動させながらゆっくり乾かします。手で触ってへこまないぐらいまで養生し、そこからやっと乾燥室に入れます。去年の改修工事用のれんが製造も同じことをしました。

【後藤市長】

それは大変な作業ですね。50年前の経験が生かされたのですね。

【米澤社長】

50年後、うちの会社が続いていたら息子たちがまたやらなくてはならないかなと思っています。去年、作業を見ていたので良かったなと思っています。

【後藤市長】

たぶんれんがの建物はなくならないと思います。だから今後は補修工事がもっと必要になるのではないでしょうか。

【米澤社長】

れんがの建物は補修しながら永遠に使えます。

【後藤市長】

その時に補修できないと壊さなくてはならない。それはもったいないので何とか使える形で残せたらいいなと思います。江別は、れんがのまちと言いながら、れんがの建物をどんどん壊してしまったのが残念だなと思っています。

【米澤社長】

ちゃんと手をかけないと、どんな建物でも壊れます。とにかく水が入らないようにすればれんがの建物は傷みません。先ほど外で見ていただいた工場の煙突は、85年以上前に建てられたものです。一番上だけは水が入ってくると取り換えていますが、それ以外は昔のままです。この煙突はどうしても残したかったのです。

【後藤市長】

この煙突は、そう簡単には壊れない歴史の生き証人であり、れんがを作っている象徴になっていますよね。

江別の子どもたちには、れんがが江別の地場産業だということをもっと知ってもらいたいと思っています。北海道では、江別でしか作られていないということを知らない子たちがまだまだ多い気がします。

【米澤社長】

今年からコロナ禍で停止していた工場見学を再開していて、江別市内の小学校、中学校の子どもたちが見学に来ています。

かつては、れんが工場が野幌に15社くらいあり、野幌の人口のかなりの人が携わっていた時代がありました。うちの会社も代々勤務してくれている従業員がいます。

【後藤市長】

それは、会社が長く続いているという成果であり、地元に根付いた証だと思いますので、ぜひ守ってほしいと思います。

また、このれんがの風合いの良さをもっと多くの人に知ってもらいたいですよね。れんがの可能性は、まだまだ広がっていくのではないかと期待しています。

【米澤社長】

れんがは優れた機能を持っています。ぜひ新しい提案をしてください。それを形にするのが私の仕事だと思っているので、良いアイデアがあれば、遠慮なく教えてください。いろいろと知恵をいただければ、必ず形にできると思います。

【後藤市長】

力強いお言葉ですね。れんがの良さを多くの人に伝えられるよう私も考えていきます。

本日はありがとうございました。